工業経済体制の完熟と東洋近代の幕開け

―「衆生」中心の社会経済システムの構築(下)高崎経済大学名誉教授 武井 昭

<梗概>

20 世紀末に先進国の工業経済体制は完熟し,世界の工業経済の中心は東アジアにシフトして,東洋近代の工業化の形態を模索している。1990 年を境に,ソ連・東欧諸国の崩壊,日本のバブル経済崩壊,米国のリーマンショックなどが起こり,西洋近代が終焉した。それに伴い,途上国の工業化にシフトする形で先進国が次代の社会経済システムの構築をどう進めていくかを模索する一方で,超人口大国の中国とインドは先進国がたどった工業化の道との均衡値をデジタル型グローバリズムの発展状況を見ながら探っている。まずは先進国が,豊かな長寿社会の次の社会に対して一定の見通しを立てる必要がある。東洋近代において目指すべきは,「安心健康社会」である。21 世紀の今日,人類は,西洋近代の4 世紀にわたる発展によりもたらされた地球破壊と生類の絶滅という「衆滅」の危機に直面している。いまや「衆滅済度(すくい)」の視点から取り組むべきときがきた。仏教がこの危機救済のために具体的に貢献する道が,まさに「安心健康社会」の実現である。

5.「農」を基礎とするの社会システム

「規模の経済」を追求することに積極的意義を見出し得なくなっているにもかかわらず,なぜ今日でも「規模の経済」を追求しているのか。「規模の経済」(利益)より規模の不経済の(不利益)方が大きくなってきているのに,「規模の経済」を追求する工業経済体制の幕を閉じることに自ら踏み切ることができないでいる。今日の状況は,「デジタル型グローバリズム」を旗印とし,工場の海外移転という形で途上国の工業化を進めることによって,延命の可能性を探っているに過ぎない。もちろんこの体制そのものはますます「死に体」の度を深めるだけである。工業経済体制はGDP の成長主義に傾斜するだけであり,ソ連・東欧諸国の崩壊と同じ道を歩んでいる。

「規模の経済」は,機械で全く同じものを大量に生産する工業生産物に内在する「経済性」,つまり「便利さ」に対して貨幣を支払って購入する行為を指す。この便利さに対して貨幣支出をするほどの評価が得られなくなると,崩壊することになる。先進国では行き過ぎた便利さの段階に入っている。機械生産によるとしても「多品種少量生産」の段階に突入したときから, 「規模の経済」の時代は終焉したといってよい。

「規模の経済」の利益は,自動車・家電製品の<生産―販売―消費―廃棄>のライフサイクルを構築すると同時に終焉に向うことになるが,それが終焉したのちの経済はいかなるものであるかについては,真剣に考えてこなかった。逆に「規模の経済」の行方については,かなり明白になってきた。要するに,ヒト・モノ・カネ・ジョウホウをいかに有効効率的に結合させても,もはや「規模の経済」にはつながらず,アナログ的な「人・物・金・情報」に対して規模の不経済をもたらすのみである。ここにきて「規模の経済」とは逆の,アナログ的な「人・物・金・情報」の資源の最適配分を基準にした経済を構築することである。それが「地域の経済」である。

「規模の経済」を追求することの意義を全く見出すことが出来なくなるということは,工業経済体制が導入された時点に立ち返り,そのときに選ばれなかった産業と,その社会経済に対する考え方との関係で捉えなおすことが一つの再生条件となる。もう一つは,今日において「規模の経済」の弊害を取り除くために,現実に取り掛かるときとの関係で捉えることである。前者の条件は,「士農工商」という社会構造で,後者のそれは「規模の経済」の反対語としての「地域の経済」に求められる。

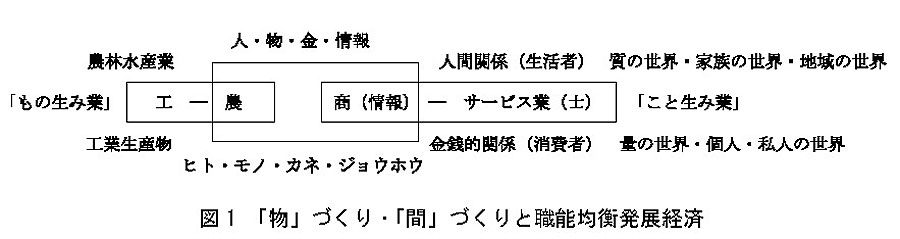

西洋近代に確立された工業経済体制が完熟してきたこの時点で,工業だけを極端に取り出してきたから,もとの産業全体を示す「士農工商」の関係に戻して捉えなおさなければならない。士農工商の四つの産業は,「農―工」業の「ものづくり業」と「士―商」業の「秩序づくり業」に分かれる。「農―工」業のバランスが崩れ,「士―商」業という「秩序づくり」業では調整不能な事態になっている。

これまでの工業経済体制では「工業生産物」の量的発展を可能にするシステムが最優先されるため,それに貢献する範囲での「士―商」となり,「農」は必要最小限にまで削り取られた。GDP 比で農業生産物は1% にまで低下している。こうした農業生産物と工業生産物の関係は,明らかに経済の実態を示していない。

こうしたアンバランスを是正するには,工業経済体制そのものの考え方を根本から発想の転換をする必要がある。工業生産物の増大に貢献する「秩序づくり業」を,次の時代の「農」を中心とする「地域の経済」の秩序づくり業としての働きに転換する必要がある。「規模の経済」は,規模が大きくなればなるほど「生産の質」が高まることを目指すが,「地域の経済」は逆にその単位が小さくなればなるほど「生活の質」が高まることを目指す(図1)。

「地域の経済」の具体的発展形態は,「規模の経済」とは逆のことを試みることによって築かれる。工業に偏向した「ものづくり業」を修正する必要から,「もの生み業」としての農林水産業の役割を正しく反映する経済システムの比重を高める必要がある。こうした「もの生み業」が再評価されるという意味で,「地域の経済」が求められる。「地域に埋め込まれた経済」から固有の利益が引き出されるとき,それが「地域の経済」である。また,こうした地域から遊離した経済を追求するとなると「規模の経済」となる。

6.数世紀に一度のパラダイム転換

工業経済体制下では「規模の経済」を追求する必要から,第一次産業は加工段階を含まない食糧生産に限定する必要があった。その結果,第一次産業はGDP 比で1% と,非現実的な関係で捉えることになってしまった。アグリビジネスで捉えるときにはGDP 比で40% にもなる。この事実をもって「地域の経済」を基礎にした新しい「秩序づくり業」(「こと生み業」)として取り組む必要がある。この新しい「秩序づくり」は「村づくり」や「街おこし」という形で展開されることになる。

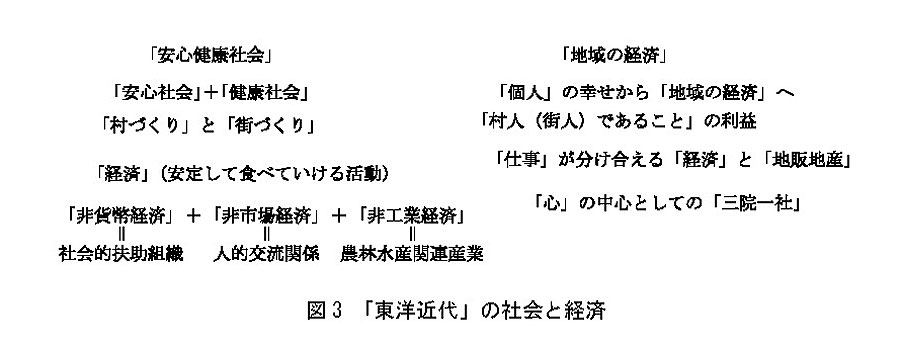

「村づくり」や「街づくり」は,「安定して食べていける活動」の意味での広義の経済に戻って捉えなおすことになる。西洋近代において確立された貨幣経済・市場経済・工業経済の三点セットからなる工業経済体制をもって“経済”とされたため,この体制下の経済生活だけが経済となり「村づくり」や「街づくり」との関係における生活は価値評価の直接基準ではなくなった。要するに,「生活者」は「消費者」に呑み込まれてしまうことになった。

「地域の経済」は,過去の歴史が示しているように,産業のレベルを超えた概念で捉えるべきものである。産業のレベルで捉えると,地場産業となる。それぞれの地域にはその地域に見合った産業が形成される。産業が生業の意味であったときには,敢えて「地場産業」という言葉で呼ぶ必要はなかった。それが明治維新以後,西洋近代の工業経済体制が導入され,立地条件を超越した「規模の経済」を追求することが一般化するようになって,そうした産業と地場性の強い産業が区別されるようになり,地場産業という言葉が生まれた。

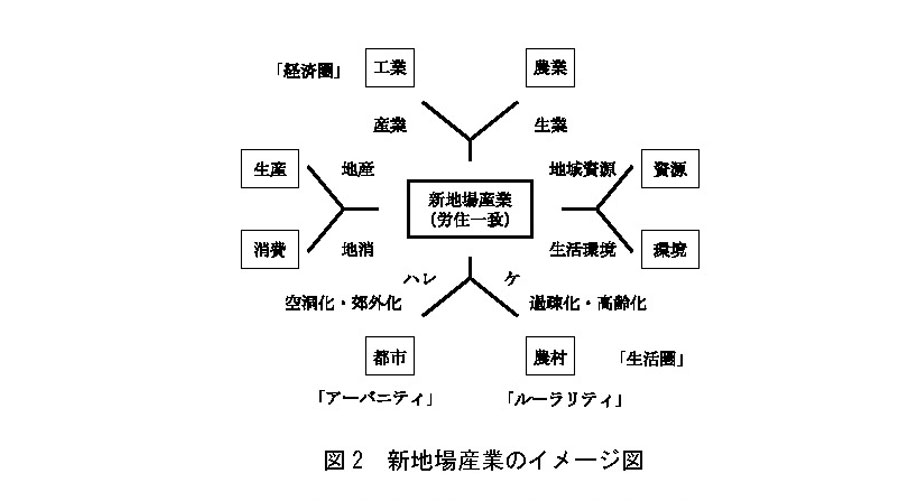

明治維新以後「規模の経済」を追求する企業が急激に増えていくにつれて,それ以前にあった産業のうち,その地域の地場性を強調して「規模の経済」を追求する中小企業の比率が高くなった。海外からの輸出入に依存するしか発展できなくなると,こうした地場産業の地場性が希薄になり,“地場産業”は“地域産業”と名称を変更されることになる。1992 年のバブル崩壊以後は,徐々に「地域の経済」の追求に向わざるを得なくなり,「新地場産業」の構築が必要になってきた。

近年話題の「六次産業化」も,農村に定住しない都市の人たちによってビジネスとして進められ,そこには農民の姿はない。ようやく心ある人たちの中に生活の基盤を企業から地域に転換する必要を感じて,その地域の中心が中山間地であることが薄々感じられてきた。農業を通して農民たちがどこまで主導権を握り,新地場産業の構築に参加できるかにかかっている。職住分離の郊外型住居者が担い手になっている間は,職住一体の農と生活を基盤とする新地場産業の構築にはつながらない。

新地場産業の構築には,現代の最大課題である<食―労―福祉―環境>の四つの要素の一体的発展がどこまで可能かにかかっている。そのためには「食←職←福祉←環境」のベクトルで考えるのではなく,「労住一致」型の「食→職→福祉→環境」のベクトルで考える必要がある。その場合,「食―労」関係にどこまで立ち戻れるかにかかっている。例えば,「食」を「事」で捉え「食事」とし,「労」を「事」で捉え「職(労)事」とするとき,はじめて「規模の経済」にとらわれない「地域の経済」に通じる道が開かれる。全体の中で「事」(こと)として捉えるとき,「食―労」がつながる関係が具体的に現れ,それに応じた智慧が生まれるのである。(図2 )

それに対して,「環境―福祉」関係は,「食―労」関係に比べて短期的には一切衆生の存続に直接関わってこないと錯覚しがちだが,持続可能な発展を最終的に規定するものである。地球あっての人間であり経済であるはずである。

西洋近代において確立された工業経済体制は,中世社会のパラダイムを根底から覆し,個人と個人の基本的人権だけで秩序ある社会が成立するという,極端な前提を置いてスタートした。こうした前提条件が極端であることにようやく気がついてきた。この体制転換には,中世から近代に転換するに要したパラダイム転換と同じ程度の転換を必要とし,さらにそれに見合った犠牲を払わざるを得ないことも覚悟しなければならない。「地域の経済」の追求には,数世紀に一度のパラダイム転換ができなければ意味がない。

「規模の経済」と「地域の経済」の追求は同時にやるべきではない。二つの経済は全く異質であるから,それぞれの経済の担い手を分けて追求する時代に入ったということである。デジタル型グローバル時代の経済は,「規模の経済」であるから,デジタル機器を駆使して人間関係を築いて国際化を推進する必要がある。「地域の経済」の追求には,デジタル型グローバリズムとは逆の地産地消型の地場を基準にした人間関係を築いていくことである。

「グローカル」(グローバル+ローカルの合成語)という言葉が作られて久しいが,現実にはグローバル化の方向へと進んだ。ローカル化については「地方分権化」の流れを作り出すのに汲汲して,結果的に集中集積の利益である「規模の経済」の発展を進める方向の「平成の大合併」に踏み切り,過疎化にブレーキをかけることにはつながらず,地方分権化の方向とは逆の改革に向うことになった。「地域の経済」の方向に転換するには,地方交付税交付金制度を廃止して,「地域の経済」を中心とする時代へ大転換することを表明することが第一歩となる。

7.資源の最適配分を目指す社会

「地域の経済」の追求は,量的発展ではなく質的発展を目指すものであるから,多くの人の関心が質的発展の方向に向う必要がある。

「規模の経済」は,比較優位の無機質化したヒト・モノ・カネ・ジョウホウを集中集積し,それらの新結合によって工業生産額の成長を達成するのに対して,「地域の経済」は生産高の極大化よりも比較劣位の現実に存在する人・物・金・情報・土地の全てを最大限に活用するという意味での資源の最適配分の実現を目指す。要するに「地域の経済」は資源最適配分を第一原理とする経済であるのに対して,「規模の経済」は工業生産物の極大化の実現に対する資源の効率的配分を目指す経済である。

人・物・金・情報・土地・歴史・文化などの,資源最適配分の実現を第一原理とする経済は,比較優位のものを集中集積する必要がない領域を広げる形をもって,それを実現しようとする。つまり比較劣位の人・物・金・情報・土地・歴史・文化などの資源をムダにしないことによる経済性を追求するとき,そこに「規模の経済」の追求によって生じた地域資源のムダの部分がなくなっていく。こうした資源のムダをなくしていく地域の単位は,小さければ小さいほど行き届いたサービスができて最適性を増していく。村や街の発展の利益が享受できるのは,6000人から12000 人規模だと言われ,そこでは自然環境と人間関係の健全なつながりが可能だ。

「地域の経済」の追求は,ムダを最小にすることを経済の第一原理とする。成長原理ではなく,最適資源配分原理に一刻も早く戻すべきである。人間の便利さ中心ではなく,人・物・金・情報・土地・歴史などの地域資源を中心にすることである。

「地産地消」という言葉は,多くの人に受け入れられている。地産地消の考え方がそれだけ必要だということである。「地産」中心では, 「地消」の限界にぶつかるため,100%その地域で販売できるものを生産する「地販地産」の考え方に立ち,地域住民の人たちが地販に協力することである。そうした地販を中心にした活動が地産の枠を決定し,それに応じて工業ですら農業の「六次産業化」に貢献するようになり,農村に定住者も増えていく。こうした農村の再生の考え方に立つことが,リージョンの考え方なのである。(図3 )

要するに,「規模の経済」では,ケインズによって最初に提起された「浪費のすすめ」(ムダの制度化)が多くの人の賛同を得たが,そのときから「規模の経済」は「負の遺産」を積み上げていくことになり,本来の資源の最適配分の実現を経済学から除いていくことになった。

確かに「規模の経済」によって豊かな長寿社会は実現できたのだが,その期待は裏切られ,大自然と人間らしい感情が失われただけだった。言い換えると,過疎化,高齢化がここまで追い込まれたということは,比較優位ルールから取り残された地域や人たちがいることを示すものであるから,これらの地域資源の最適配分に正面から取り組まなければならない。

「規模の経済」の追求は,ある限界を超えると「ムダの制度化」に依拠しなければならなくなり,「地域の経済」を犠牲にして突き進むことになる。その典型的な例が「バベルの塔」に象徴されるように,少しでも既存のものより大規模化を実現しなければこの体制が崩壊することになるから,いずれこの大規模化したものは瓦解することになる。そのとき大規模化したものをスクラップしなければならないが,今日の原子力発電にみるように,そのスクラップの費用を建設時に含ませずにやってきたため,想像を超える悲劇を迎えたのである。

8.豊かな長寿社会の次に目指すもの

豊かな社会は工業生産物があふれることであるから,それは「脱工業化社会」への転換をもって終了することになる。先進国では1970年を境に,工業化による豊かな社会の追求は,軌道修正を余儀なくされることになった。それから20 年後の1990 年には完全に豊かな社会の幕は閉じられることになった。その後の社会は「サービス化社会」と「情報化社会」を目指すことになったが,「情報化社会」を選ぶことになった。情報化社会は情報機器の革命によりライフスタイルの変化にはつながるが,実体経済の規模拡大につながるかどうかは不透明である。

豊かな社会が脱工業化社会への転換とともに終了するということは,工業経済の成長の鈍化とともに終了することであり,更に言うならば,工業経済のうち「自動車」と「家電」産業が発展するときに必要なビジネスだけが工業経済体制を形成するので,それが終われば豊かな社会は終了し,長寿社会が逆に「足かせ」になってくる。長寿社会の実現は,医療・介護などの機械の発展も家電・自動車の副産物の域を出ないため,経済成長のダイナミックな発展にはつながらないからである。

長寿社会の実現についても,豊かな社会の実現があってはじめて実体のあるものとなるが,長寿社会の実現だけでは,寿命が延びた分だけその維持に資金不足に陥ることになり,そのツケは後世の人たちに回すことになる。

それでは,豊かな長寿社会を実現した国が,次の時代に向かって目指すべきことは何であるかを,真剣に考え取り組まなければならない。

世界一の豊かな社会を築いた日本も,1992年のバブル崩壊でその社会は終息することになった。この事実からすると豊かさとは,工業経済体制の<確立―発展―成熟―完熟>のサイクルの産物でしかない。豊かな社会も工業という産業の一つでしかないことくらいは分かっていたはずである。

工業経済体制に代替する産業を考えるときに,工業に対比されるのは「農業」である。工業は個人的に便利な生活を保障する。これに対して農業は,人間関係として他者との間の「食」と「食事」の生活を保障する。こうした「食」と「食事」の間の人間関係によって,どのような生活が保障されるのか。便利な生活を「豊かさ」と表現したが,農業を中心とする産業は「安心」と表現できる。そして工業発展の副産物である長寿社会は健康を保障する。まとめると「安心で健康な社会」の実現が,次の時代が目指すべき社会である。

工業は「ものづくり業」であるが,農業は「もの生み業」である。「もの生み業」が根底にあって「ものづくり」業の発展に意味があるが,工業経済体制は「もの生み業」をミニマムな水準にまで引き下げ,単なる形式だけの豊かな長寿社会を形成してきた。豊かな長寿社会の中身は「もの生み業」を中心にしてはじめて可能な「安心で健康」な社会である。

「もの生み業」である農業を根拠においた社会によってはじめて可能となる「安心で健康な社会」は,農業と工業だけで達成されるものではない。「人・物・金・情報」という経営資源の最適な関係を作り出す最広義の「商業」と,農・工・商の三つの産業がそれぞれの仕事に専念することができる,安定した社会秩序が構築されなければならない。こうした秩序づくりを産業とするのが「士業」(サービス業)である。

ヒト・モノ・カネ・ジョウホウのデフレ・スパイラルを惹起するバーチャルな経済は,それらの実体である人・物・金・情報に即したリアリティの経済に戻るために,その間のギャップをどこまで埋めることができるかにかかっている。要するに,バーチャルな豊かさから,実のある豊かさの追求に本格的に取り組み,その視点からの経済,すなわち拡大再生産し続ける「エコノミックの経済」ではなく,ゼロ成長下での経済の質の向上を図る「エコノミカルの経済」を追求すべきである。わが国のバブル崩壊後の経済は,この視点から評価するとき,見直されるべきものは大きいはずである。9.安心健康社会の基礎は“こころ”

来るべき「安心健康社会」は,豊かな長寿社会に対峙するものである。豊かな長寿社会は機械で生産する工業製品が溢れるばかりの便利な消費生活を可能にするから,医学や医療技術の発達で平均寿命が延びるのは当然のことであるが,それは物質的に豊かでも,また生命は保持されてはいても,精神的に充たされた生活が保障されるわけではない。いずれにしても,豊かな長寿社会は科学技術の進歩や発達に依存して実現されるものである。

豊かな長寿社会における豊かさや長寿性は「質」ではなく,「量」的な側面を基準にして捉えている。工業生産物の集計値であるGDPが一人当たりで測定して,高いことが豊かさを示し,長寿性も平均寿命で測定することになるため,その数値を競うようになる。その結果,GDP の実質経済成長率を高めることを最優先することになり,ゼロ成長下ではじめて安心健康社会が可能になるのにもかかわらず,高い成長率を目指せば格差社会となり,逆に安心健康社会から乖離していくことになる。

豊かな長寿社会は西洋近代において確立された,工業経済体制の最終段階において実現したものである。その最終段階における産物であるが故に,次の時代の社会にシフトしていく準備をする必要がある。そのときのチェック・ポイントが「安心」と「健康」の二つである。さらに安心と健康は,西洋近代のものではなく,東洋近代のものでなければならない。

「安心」という心理は,“安全”と“心の安らかさ”が安定して得られることが支えとなっていなければ心が安定しない。しかし,安全と安定が得られていても安心が得られるとは限らない。その安心は,一般的な「心」(しん)で捉えるのではなく,「こころ」で捉えることが基準となる。その「こころ」が安全と安定で支えられているときの社会は「健康な社会」あるいは「健全な社会」といえる。

長生きに過ぎない長寿と身の健康は内容的に全く異質な面がある。「健康」という言葉には,健康なときも,闘病生活をしていようが,その期間「健全」であるかどうかが問われる。つまり,豊かな長寿社会そのものの健全さが「健康」という言葉でチェックされるのである。

西洋近代的な豊かな長寿社会と東洋近代的な安心健康社会の両面で,最も高いレベルの実現可能性を持つ国は日本である。確かに日本は,西洋近代的な意味での豊かな長寿社会の一つの雛形を築くことに成功した。今度は東洋近代の時代の「安心健康社会」の一つの雛形を形成することに取り組まなければならない。

機械で生産される工業製品を大量生産,大量消費することによる「最大多数の最大幸福」という社会の実現ではなく,「各人はすべての人の幸福のために,全ての人は一人の人の幸福のために」,が実現する社会経済体制を構築することである。こうした考え方は,「協同組合」の考え方であり,「社会保険」の考え方,さらには「株式会社」, 「政府の再分配政策」なども,こうした考え方に基づいている。

われわれが「安心健康社会」というときの社会経済の母体は,村落共同体である。農林水産業を母体とした場合にのみ,安心で健康な社会が形成される。この考え方を母体とすることができる限りで,協同組合などとの共存に意味が生まれる。

仏教でいう「安心立命」は,人間が個人レベルで目指すべきものとされる。その場合の「立命」は,現代的表現に換言すれば「健康」となる。いついかなる状況においても,それぞれの年齢に応じて安心で健康な生活を送ることをいう。「心」を伴う「健康」が個人として達成できれば,その全体は「安心健康社会」となる。しかし,GDP などを持ち出して,集計値として社会の大枠において達成されている状況をつくり上げても,集計値だけでは各人の「こころ」においては安心で健康な生活を送ることはできない。それを「豊かさの中の貧困」と表現した。

安心健康社会の実現には,「歩く距離感で生活できる街」で暮らすことである。<工業化―都市化>型発展の時代の役割を終えた不要不急の「空きビル」「空き店舗」を土の見える空き地にする「都市剥がし」をして,歩く距離感で生活できる「村づくりー街づくり」型発展に取り組むことである。

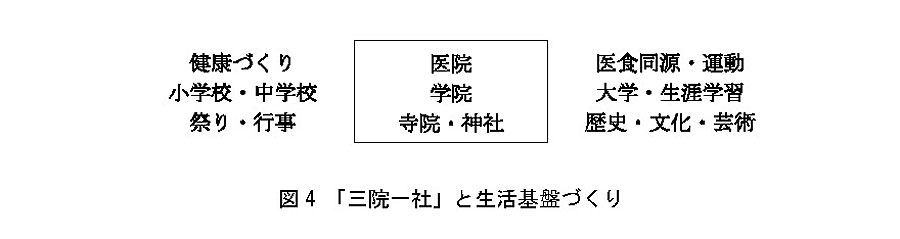

豊かな社会は便利な生活を送ることができるが,機械・器具を介在しての便利でしかないから,人の心の温かさや土・水・空気等の自然の恵みを享けることができないので,生活が便利になるほど豊かさの中の困難を感じるようになる。この空白を埋めることができるのは,「地域の経済」を十分に享受できる「歩く距離感で生活できる街」をつくることである。それには,心の中心としての「三院(医院・学院・寺院)一社(神社)」がその役割を果たして,豊かな社会と長寿社会の実現よりも多くの人が仕事が分け合える経済と地販地産に力を合わせることである。(図4 )

「食と農で地域づくり」という課題は,いまや過疎化が限界に来ている「中山間地」およびゴーストタウン化している「中心市街地」に移っている。次の時代は, 「村づくりー街づくり」型発展に貢献する産業が生き残り,発展することが予想されるが,一朝一夕でできることではない。街の再生についても,基本的には「農村の再生」の考え方に立って,人が安心して集まる場所として「三院(医院・学院・寺院)一社(神社)」が拠点となることだ。経済的裏づけがなければということで,当面は交流人口を増やすことから始めるしかない。「農業王国」「農業団地」,滞在型クラインガルテン(注:ドイツに由来する農地の賃貸制度)などで農と食で安心して生活できる癒しの空間をつくって「地域づくり」の担い手の養成につなげていく。

また「安心立命」の「立命」には,人間だけでなく一切衆生にはいつの日にか死ぬときがくるが,それを天命として捉え自覚的に生き抜くことを請願する意味もある。死を含まない生はないから,いついかなるときでも死を迎えていることを自覚することは,健康であるということである。この自覚こそが「安心立命」を得ることにつながる。それが社会全体としても得られるときに「安心健康社会」が実現したことになる。個人的には実現可能であるが,社会的には可能であるかどうかは十分に問われてこなかった。

10.衆生中心の社会経済システムの構築

個人的にはともかく,安心健康社会実現に向けた問題にアプローチするときの一つの手法として,仏教的社会経済学が有効である。仏教哲学からの安心健康社会を実現するには,一つは「一切衆生―衆滅―宿業世間」済度(さいど)という持続可能な発展の黄金律が基本的なテーゼとなる。もう一つは,このテーゼを具体化するときに「法―道」関係,「生―滅」関係,「善―悪」関係の三つで捉えることである。前提条件を設けずに,一切のものごとの根底にある「法」の究明に取り組み,納得のいくまで明らかにするとき自ずと現れてくるものを表現するしかない。以下,この内容について説明する。

(1)西洋近代を超える「衆生(しゅじょう)」概念

衆生は「生きとし生けるもの」であるから,現代人が普通に考えると,「生物」を指すと考えられる。「生物」は今生きているものだけを指すから,「生きとし生けるもの」は,今生きていることの全体の“生”に焦点を当てたときの表現である。衆生として生きているものは,それと同様に死滅に向っていることは理屈ではなく,事実として実感している。それ故,衆生は同時に衆滅を含んだ全体をいう。衆生はこうした衆滅(死)と背中合わせの関係で捉えるものである。ということは,逆の衆滅を考えるときには,衆生とともに考えなければならない。

今日の地球や生類の滅亡が近づいて衆滅の意識が強いときには,その裏返しとして衆生の意識の必要性が意識される。逆に衆生の意識が強い場合は,その裏返しである衆滅の考え方の必要性が語られてしかるべきであるが,その必要性はポジティブな形では表現されてこなかった。このような場合には,衆生の考え方の必要性は自明の理ということで,現実に説明がなされてこなかった。

今日のように西洋近代の個人を単位とする人間中心の社会の考え方が受容され,その行き着くところまでいった先が,私人化へと邁進し衆生の考え方からますます乖離してくると,それに見合った衆生の考え方を見直すことが重要な意味を持つ。この問題を考える場合,西洋近代ではなぜ個人を単位とする人間中心の社会の構築に向い,東洋における衆生の考え方と逆の方向に向うことになったのか。このことを明らかにすることが,衆生の考え方の必要性を問うカギとなる。

西洋近代は,それ以前の中世において一切の存在を規定する神の領域に対して,個人を単位とする人間だけの能力に託する可能な社会を形成することになった。基本的人権の考え方の世界と,その世界の構築は全て理性の働きにより切り開かれるということから,科学技術の発展の延長線にある機械生産による工業経済体制が確立され,その体制が極限まで発展してきた。人間だけの力によってどこまで可能であるかについて,見通しを立てずに行なってきたが,それがついに限界に近づいた。

アジア・モンスーン型気候の中で,定住農耕文化を築いてきたアジアでは,土・太陽・水・風の四つの恩恵によって与えられる「衆生―衆滅関係」の一つの歯車として,人間も生きていきそして死んでいくしかない。農産物の中には,人間の力の及ばないあらゆる生きとし生けるもののエネルギーを生む全てものが含まれている。衆生の力を借りずに人間を中心としていたのでは,安定して食べていくことができないことは誰もが容易に理解できることだった。

一切衆生というときの「一切」は,生まれてくるときには,多くのものごとが無限に働いた結果であるということである。このことを西洋文明の恩恵に浴した生活を送る今日において自覚することは至難の業である。存亡の危機に直面する中で「衆生―衆滅」の考え方を実践するためには,アジア・モンスーン気候の風景の中で,過去の遺産として身体に滲み込んだものを想起する以外にない。

(2)死を自覚して生きる

衆生と衆滅が密接不可分につながっているにもかかわらず,衆生と衆滅は生まれてくる方と滅していく方とで方向としては反対である。そして一般には衆生の方に焦点が当てられ,衆滅の方は裏面に退くことが傾向を示す。しかし,何事にも例外はなくいつの日にか,“死滅”のときを迎える。生と死は背中合わせにあるが,死滅は突然襲ってくる。それが現実となると悲劇になる。死滅が生と背中合わせになることが実感されるとき,智慧は「衆滅済度」の視点から働くことになる。ゆえに,「衆生―衆滅済度」と言い換えるべきである。

キリスト教の救済は罪人である人間の救済を指すのに対して,仏教でいう「済度(さいど)」は人間も一部として含まれる一切の衆生(生きとし生けるもの)の「済度」をいう。つまり,一切衆生を「救済」するのではなく,「度」(渡るの意味)という形で「済(すく)う」のである。「度」は死後の世界である「浄土」に渡すことをいう。生を享けているこの世の世界(穢土えど)では済われないのであろうか。

この世の世界で済度が不可能だということではない。この世の世界では「済度」は至難の業であるから,死んだと同じ覚悟で生き抜かなければ済われない。生と死をいつも背中合わせにして生き抜くとき,穢土の中にあって浄土,浄土の中にあって穢土の意識を持つとき,この世の世界にあって済度される。生の中にあって死の意識を持ち,死の中にあって生の意識を持つとき,自ずと済度されるのである。

地球や人類の滅亡の危機の構造を明らかにして,はじめて今日における衆生済度の意義が明らかになる。西洋近代の考え方に立っている限り,衆生(生)にのみ心が奪われ,衆滅(死)に対する関心は不足し,衆滅の危機を逆に早めてしまうことになる。

いま地球上にいる「生きとし生けるもの」の存在が危険な状態に置かれている。その原因は,「住劫(じゅうこう)」(=人類が世界に安住する時期)の時代の存亡の中心的役割を担う人間のライフスタイルのありように求められる。西洋を中心に衆生の一部である人間は,人間の分別だけで生活を送ることが可能な社会の構築に精神を傾け見事に成功したのだが,そのことが地球破壊や人類の心身のゆがみを極限まで推し進めることになった。今日の先進国はまさにその極みであるといっても過言ではない。

今すぐ「衆滅」の考え方を取り入れる必要を痛感する。釈尊によって確立された仏教の仏教らしさは,考えられ得る限り衆生と衆滅の実在の相をダイナミックに描ききることに徹するところにある。仏教は2600 年も前に地球・生物・人間の実相を描いたにもかかわらず,受容されてきた部分もあったものの時期尚早であった。しかし西洋近代を経由してここに至り,「衆生―衆滅」済度の意味が実感できる状況となった。

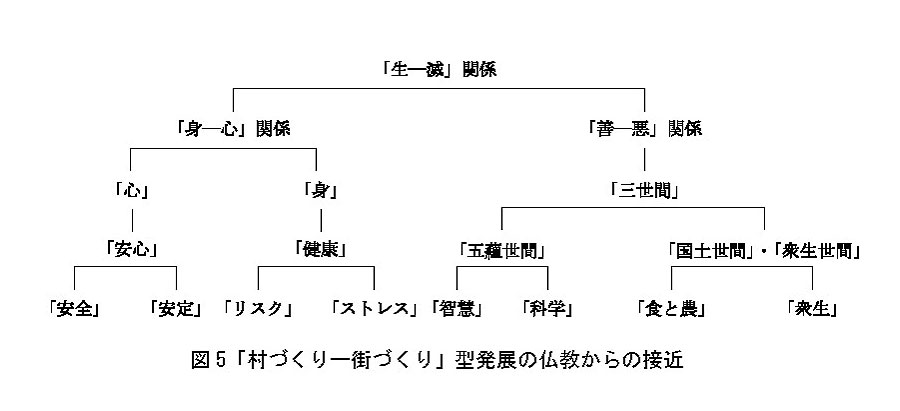

(3)仏教哲学から見た持続可能な発展の原理

衆生という言葉は,コインの表と裏の関係において,衆滅という言葉と不可分に捉えられるべきものであることを実感できなければ,「持続可能な発展」の黄金律としての活きたものとはならない。この世に存在するものごとを衆生の側面で見るときには,同時に衆滅の側面で見る関係の中にある。要するに,「衆生―衆滅」関係の中に存在していないものは一つもないということである。それが「衆」という言葉で表されている。それが「生」についても「滅」についても同時に起こっていると捉えなければ済度につながらない。(図5)

宿業(しゅくごう=現世で報いとして蒙る前世における善悪の行為)についても,衆生や衆滅と同じように,「一切宿業」で捉えることが仏教的である。宿業の問題は具体的な形で対応するしかないが,どんな人間でも宿業の問題に苛まされない人はいない。ともすれば,宿業は先祖のマイナスの“業”をもって生まれてくることを指すことが多いが,だからといってプラスの“業”をもって生まれても,現世においてプラスの“業”を功徳するとは限らない。全く同じように,マイナスの業をもって生まれた場合でも,マイナスの“業”を積み重ねるとは限らない。こうした「一切の」宿業の全体で捉えることができてはじめて人間らしい生活を送ることができる。

「世間」についても「一切世間」と「一切」をつけて捉える必要がある。「世」と「世」の間のことである。「世」は「この世」(現世)がまず第一の世界である。今この世に存在していることが基点となって「過去の世」との関係を自覚する。そして,限られた「この世」-「現世」―「来世」という形で関わる。この三世との関係で「世間」を生きるとき,「国土世間・衆生世間・五蘊(ごうん)世間・智正覚世間」あるいは,俗世間など「一切」の世間を「生―滅」流転していく。

「一切」という言葉は,衆生にも,宿業にも,世間にもすべて関わる。それと同様に,「世間」という言葉にも全て関わる。すなわち,一切世間,衆生世間,衆滅世間,宿業世間というようにである。要するに,世間において生活するのであって,個人や私人として生活するのではない。西洋近代は,こうした世間の中で生活することとは全く別の社会の中で(個人の思うとおりに)生活することが可能であるかもしれないという,世紀の社会実験に挑戦して来た。4世紀を経てようやくこの誤りに気づくところまできた。

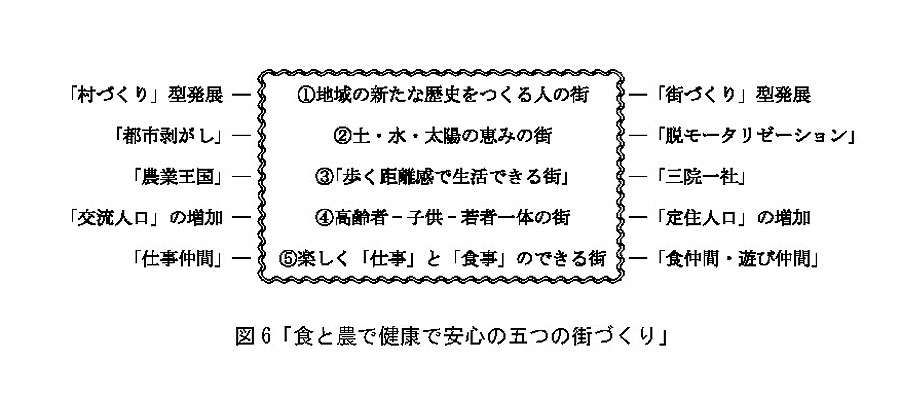

「一切衆生―衆滅―宿業世間」は,この地球に限らず,宇宙一杯において起こっている一切のものごとの盛衰変化のあり様を表している。それが「済度」という形でのスタンスを表明することによって,初めて「持続可能な発展」を表す言葉となる。それが宇宙一杯の世間を表していることになるから,持続可能な発展の黄金律となるのである。(図6 )

11.最後に

西洋近代型の先進国が過去4 世紀の長きにわたって実現した「豊かな長寿社会」は,<工業化―都市化>型発展の最終的目標となったものである。その社会は中山間地の過疎化と中心市街地の過密化が限界まで推し進められることによって達成するもので,持続可能性を全く持っていない。それがついに先進国では持続できなくなり破綻の危機に直面するようになった。

21 世紀に入り,西洋近代の<工業化―都市化>型発展は,先進国では完全に終息し,「デジタル型グローバリズム」の方向に向っている。それが持続可能な発展につながるかについては,全く見通しが立っていない。「デジタル型グローバリズム」は,「工業経済体制」の延命策,あるいは次の時代の社会経済システムの構築に側面から伺うものでしかない。

<東洋―中洋―西洋>という三つの世界観の上に歴史が刻まれてきたことを考えるときに,西洋近代の限界を克服することができるとすれば,「中洋近代」と「東洋近代」しかない。「中洋近代」では,西洋近代と利害の対立関係にあり,原理的に超克する可能性から言えば,「東洋近代」の発展過程において展開される可能性が高い。

そのとき仏教が二千年以上も前に喝破していた「一切衆生―衆滅―宿業世間」済度という持続可能な発展の黄金律に戻ることになるに違いない。仏教ははじめに「タート」(善の実践)ありきで,その行為から実相に迫ることができる。「都市」の単位では黄金律の実践に向うことは期待できない。黄金律の実践には,人口1 万人程度の「村」と「街」を社会経済の基礎単位とする「村づくりー街づくり」型発展に切り替えることである。この単位においてはじめて必要条件である「一切衆生―衆滅―宿業世間」が実感でき,そして十分条件である「済度」の心を起こすことになる。

この単位において工業化に頼らず,安定して食べていくことができる社会経済システムを構築することである。東洋にはインドを筆頭にこのことを実践することのできる単位をまだ残している。このインドが東洋近代の方向性を決定することになるのではないか。東アジア時代はその橋渡しの枠を出ないかもしれない。

(2013 年7 月12 日)

■プロフィール たけい・あきら

1942 年大阪市生まれ。69 年早稲田大学大学院修士課程修了。その後,高崎経済大学助手,専任講師を経て,84 年同経済学部教授,同付属産業経済研究所長を歴任。現在,高崎経済大学名誉教授,地域総合生活デザイン研究所所長。専攻は,社会経済学,サービス経済論,福祉経済論。主な著書に,『仏眼で読む日本経済入門』『現代社会保障論』『高齢者福祉論』『生活と福祉の社会経済学』『現代の社会経済システム』他。